鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(河内、柏原、道明寺の観光・歴史など)について、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

河内に走る線路あり

路にすぎゆく柏原の

名高き寺は道明寺

さらに読みやすく!

河内に走る 線路あり

路にすぎゆく 柏原の

名高き寺は 道明寺

さあ、歌ってみよう!

♪かわちにはしるー せんろありー

♪みーちにすぎゆく かしわらのー

♪なたかきてらはー どうみょうじ

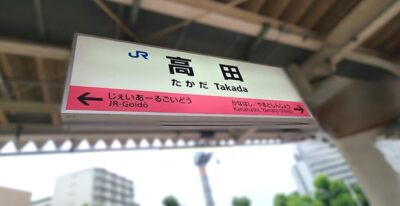

今回は、高田→王寺→柏原の行程

高田駅からは、河内方面へ寄り道

高田駅(奈良県高田市)までやってくると、ここで一旦線路を右(北)に寄り道して、王寺方面へ向かいます。

高田駅(奈良県高田市)

王寺駅からは、大和路線(関西本線のこの区間の愛称)に乗りかえます。

そして、柏原・八尾方面に向かって行くって流れになります。

大和川に沿って、峡谷を進む

関西本線(大和路線)・大和川の景色

この辺りは大和川に沿った峡谷、つまり生駒山地の南側を通ることになります。

ここで一旦、大阪府に入る

ここで一旦、久々に大阪府に入ります。

歌詞では第6番(四條畷市、交野市)以来の大阪府です。

「河内国」とは?

河内国とは、現代の大阪府の東部にあたる地域のことです。

「国」とは、奈良時代の律令制における、日本のエリア分けのことで、現代の都道府県に該当します。

大阪府は以下の三つの国に分かれています。

- 大阪府北西部→摂津国

- 大阪府東部→河内国

- 大阪府南部→和泉国

ちなみに、これらの三つの国の境にあった港が堺だったため、これが大阪府堺市の由来となっています。

歌詞原文では、「河内」の読みが少し異なっている

歌詞原文では、「河内」の読み方が「おわち」となっていたりします。

これは、おそらく「かわち」の誤植(誤り)ではないかと思われます。

柏原駅(柏原市)に到着 (高田→王寺→柏原)

大阪府に入り、八尾方面に向かってゆくと、やがて

- 柏原駅(大阪府柏原市)

に着きます。

柏原駅(大阪府柏原市)

柏原駅の近くには、歌詞にも言及されている道明寺というお寺が存在します。

現代では、柏原駅から「近鉄道明寺線」で、

- 道明寺駅(大阪府藤井寺市)

まで向かうことができます。

この道明寺の近くには、

- 藤井寺市の市名の由来となった葛井寺

- ダルビッシュ有さんの出身地・羽曳野市

- 多くの池や、古墳群

などがあります。

道明寺は、正確には藤井寺市に所在

歌詞では、「大阪府柏原市に、道明寺が存在する」かのような表現になっています。

しかし、実際には隣の藤井寺市の所在になりますので、注意しましょう。

江戸時代はじめ・道明寺の戦い

大阪府藤井寺市の道明寺では、1615年に「道明寺の戦い」がありました。

この「道明寺の戦い」は、1615年に起こった「大阪夏の陣」の戦いの一部です。

「大坂冬の陣」「大坂夏の陣」は、豊臣と徳川が戦ったものです。

1603年に江戸幕府ができてから徳川の天下になったはずが、大坂では依然と豊臣家が莫大な財産を持っていたのでした。

そのため、これを気に入らない徳川家康が、大坂を攻撃して、滅ぼした戦いとなります。

1614年の「大阪冬の陣」では、一度は豊臣と徳川は和睦に終わったのでした。

しかし、約束とは裏腹に徳川が大坂城のお堀をどんどん埋めていってしまい、大坂城は防御力を失い丸裸同然となってしまいました。

そして1615年の5月に、この道明寺の戦いはおきました。

豊臣側のヒーロー・後藤基次

この戦いの主役は、豊臣軍のヤリ手の武将・後藤基次です。

後藤基次は、またの名前を後藤又兵衛といいます。

後藤基次は、大坂では上位に入るほどの実績ある武将でした。

仙台の英雄・伊達政宗

そしてもう一人の主役が、あの仙台の伊達政宗です。

伊達政宗は、仙台藩の初代藩主であり、今でも仙台の英雄的存在です。

(結果)伊達政宗の勝利、後藤基次の敗北

まず結果からいうと、伊達政宗は(豊臣軍に敵対する)徳川軍の武将として戦い、後藤基次を破りました。

簡単にいえば、「道明寺の戦い」は

- 後藤基次(の軍)

- 伊達政宗(の軍)

との戦いであり、結果は後藤基次は戦死、伊達政宗の勝利となりました。

大坂城を守るために、出陣

この戦いについて、さらに詳しくみてゆきましょう。

後藤基次は、

- 丸裸同然となった大坂城を守るため

- 東の奈良方面から攻めてくる、徳川軍を防ぐため

に、国分地域で迎えうつことにしました。

「国分」とは?

国分とは、

- 河内国分

- 高井田

- 大阪教育大学

あたりの地域のことです。

そのため、後藤基次は1615年5月6日の未明、一足早く道明寺に着きました。

しかし、誰もいません。

「石川」に陣をかまえる

読みが外れたのか、伊達政宗の率いる徳川軍は、石川という川の東にある、国分あたりに既に陣を引いていることがわかりました。

石川とは、柏原市を流れる川です。

また、西から道明寺・石川・国分という位置関係となっています。

やむをえず後藤基次は、道明寺から石川を渡り、川の東にある国分の一つ手前にある、「玉手山(当時は「小松山」)」に着き、陣地を張りました。

伊達政宗軍に、完全に包囲される

しかし、この行動のために、小松山は伊達政宗の軍に包囲されてしまいます。

もちろん後藤基次もかなりの実力者だったので黙ってこの状況を見ていたわけではなく、伊達軍の何人かは撃破しました。

しかし次から次へと送られてくる伊達軍(徳川軍)を抑えきれず、後藤基次は仕方なく山を下りることに。

しかしここで足止めを喰らい、奮闘虚しく後藤基次は伊達軍の銃撃に遭い、死亡してしまいます。

これにより「道明寺の戦い」は先述の通り、伊達軍(徳川軍)の勝利となります。

戦いは、八尾・若江へ

その後、「大坂の陣」の舞台はやや北西の

- 八尾(現在の大阪府八尾市)

に移り、またさらに北の

- 若江(現在の大阪府東大阪市)

にも戦いの舞台は移りました。

真田幸村の奮闘 しかし無念にも敗れる

結果、徳川軍の勝利に終わり、とうとう戦いの舞台は天王寺と大坂城に移ります。

そして1615年の夏、真田幸村率いる豊臣軍は、決死の覚悟で徳川軍に挑みます。

真田幸村は一時は徳川家康を大きく後退させるなど、かなりの奮闘を果たしました。

しかし、現代の天王寺あたりで休んでいるところを、無念にも討たれてしまいました。

なお、真田幸村の出身地であった長野県上田市には、真田幸村が戦に向かう覚悟だった「六文銭」の模様が、街中あちこちに飾られています。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「大坂の陣」の終わり

そして大坂城に残された、

- 豊臣秀吉の子・秀頼

- 妻の淀殿

は、燃え上がる大坂城の中で、炎の中で自害したといいます。

これにより「大坂の陣」は終わり、徳川にしてみれば邪魔だった大坂の豊臣家はいなくなったので、本格的な徳川の天下の世の中となるのです。

藤井寺市 (柏原近辺の街)

大阪府藤井寺市の名前の由来ですが、市内にある葛井寺 というお寺が市名の由来となります。

「葛井寺」と書いて、「ふじいでら」と読みます。

2004年までは、藤井寺球場は「近鉄バッファローズ」の本拠地だった

また2004年までは、藤井寺球場はプロ野球「近鉄バッファローズ」の本拠地でもありました。

2005年に当時の神戸の野球チームだった(イチロー元選手の日本時代の在籍チームでもあった)「オリックス・ブルーウェーブ」と合併して、2005年より新たに「オリックス・バッファローズ」として1つの球団として統一されました。

しかしこの合併により、パ・リーグの球団が1つ減ったため、通販サイト等でお馴染みの「楽天」がプロ野球チームの設立を申請して、翌2005年から「東北楽天ゴールデンイーグルス」として、宮城県仙台市を本拠地としてスタートしています。

羽曳野市 (柏原近辺の街)

大阪府羽曳野市は、日本武尊にその名前が由来します。

日本武尊の東国遠征

日本武尊は日本神話において、大和国(今の奈良県)から東国(今でいう関東地方)の遠征・征伐に向かい、返ってきてから滋賀県の伊吹山において、大蛇と戦ってフルボッコに敗れてしまいました。

致命傷を負った日本武尊は、三重県亀山市のあたりに辿り着いたところで亡くなってしまいました。

ツルとなって飛んでいった

すると日本武尊はツル(鶴)となって、大和国(今の奈良県)の方向へ飛んでいったとされます。

そのツルとなった日本武尊が、羽を引いた野原であることから、羽曳野という地名の由来となりました。

「曳く」は、「引く」の旧字体です。

また、羽曳野市はプロ野球選手のダルビッシュ有さんの出身地でもあります。

池が多い地域 (柏原近辺の地域)

奈良県の地図を見てもらえればわかると思いますが、奈良県には池がとても多いことがわかります。

水不足を解消するための、溜池

奈良は内陸部に位置しており、海から遠く、昔から水不足に悩まされてきたのでした。

そのため、人工的に溜池を作ってきたことが、理由の一つとして挙げられます。

これは香川県にも共通しています。

香川県も水が少ない土地であり、歴史的に水不足に悩まされてきたことから、香川県には溜池が多いのです。

それだけ昔は「溜池」の存在は重要であり、現代でも東京都の溜池山王ためいけさんのうといった地名などでもその由来は残っています。

「富栄養化」の影響

溜池の注意点としては、民家など人に近いところに、池が存在することです。

これにより、ゴミや生活排水が池に混じると、「富栄養化」といって池に生息するプランクトンが食べる栄養素が多くなり、プランクトンが異常発生します。

そのプランクトンをさらに別の有害な植物が食べることで、池や湖が不必要な植物だらけとなり、水の色が青緑になります。

この現象を「アオコ」といい、深刻な公害現象となります。

アオコの影響

アオコが発生すると、元々そこに生えていた本来必要な植物の栄養素まで奪ってしまいます。

すると、本来そこにいた植物が絶滅するなどしてゆき、生態系が乱れることになってしまいます。

さらに、その植物をエサとしていた野鳥などの食べるものが無くなり、池や湖に滞在できなくなってゆきます。

それにより、野鳥などの激減・絶滅にも関係してきます。

渡り鳥をはじめとする、生態系を守る

もしその野鳥が「南の国から来た渡り鳥」だったら、渡り鳥は南の国に帰れなくなります。

すると、南の国から

などのように苦情(クレーム)を受けることになります。そのため、そうならないためにも「ラムサール条約」といわれるものが存在しており、野鳥や湖などの湿地帯を守る努力や対策が各国単位で必要になってくるのです。

話が全然関係ない方向に飛んですみませんが、少しでも何かの参考になれば幸いです。

次は、吉野・橋本・和歌山方面へ

次回は、再び高田駅に戻り、吉野・橋本・和歌山方面へ向かってゆきます!

コメント